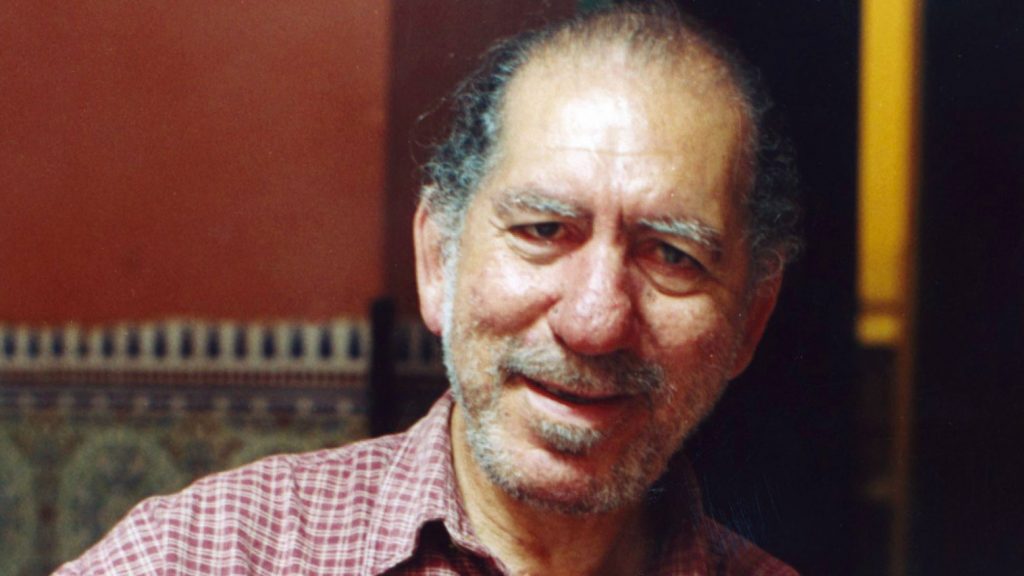

أحمد المديني

فقد الوسط الأدبي المغربي والعربي الأديب إدريس الخوري الذي وافته المنية بمدينة الرباط، حيث عاش أغلب سنوات حياته بعد الدار البيضاء مسقط رأسه (1939) ومربع فتوته.

في هذه المدينة وبداية في حي “درب غلف” الشعبي حيث كبر وتربى في ظروف عيش ضنك، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي بمعهد الرشاد العلمي بحي الإرميتاج على نفقة محسنين، ثم انقطع مبكرا عن الدراسة وانصرف إلى تكوين عصامي قاده إلى مراسلة بعض الصحف في بداية الستينات، منها خصوصا مجلة” الأطلس” وجريدة “العلم” الوطنية يرسل إليها مقالات عامة عبارة عن مراسلات وخواطر عامة. وقد أفسح له الصحفي والأديب عبد الجبار السحيمي (2012) مدير تحرير العلم الصفحة الأخيرة حيث بدأ ينشر مقالة أسبوعية في عمود بعنوان ” مذكرات تحت الشمس”. منذئذ اتخذ له اسما أدبيا هو (الخوري) بدل (الكَصّ) في السجل المدني، وبه نشر وعُرف إلى أن صار له لقب ينوب عنه في كل مكان “ابّا ادريس” يناديه به الصغار ومن هم أكبر سنا لطفاً وتحبّباً، ذلك أنه إلى جانب سيرته الأدبية القصصية كوّن له شخصية اجتماعية مرحة وفكهة فسحت له في المجالس حضورا ولسانا وطريقة عيش.

مشروعه القصصي

منذ مطلع السبعينات انتقل الخوري إلى الرباط يعمل بجريدة “العلم” لسان حزب الاستقلال مُصحّحاً في عهد مديرها عبد الكريم غلاب الروائي والمدير الحزبي الصارم، وفي هذه المرحلة كان قد شرع يؤسس مشروعه القصصي وينميه فأثمر مجموعته الأولى:” حزن في الرأس وفي القلب”(1973) وضع لها الناقد المغربي إبراهيم الخطيب مقدمة بوأتها مكانة مميزة في سياق مرحلة سياسية وثقافية حرجة لمغرب السبعينات كان أدب المغرب فيها ذا نزعة احتجاجية ملتزمة واستمر. هو إذن، بدأ الكتابة في كنف الصحافة وظل يترعرع أدبيا في مناخها وأطيافها الحزبية، هكذا بسبب موقف شجاع مناهض لإعادة انتخاب غلاب رئيسا لاتحاد كتاب المغرب (1976)انتقل للعمل في جريدة” المحرر” بالدار البيضاء لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض وبقي يعمل في مكتبها بالرباط إلى أن تقاعد.

في سبعينات القرن الماضي عاش إدريس الخوري في مرحلة ثقافية وأدبية حامية الوطيس كانت الهيمنة فيها لليسار بأشكال وعناوين مختلفة، واتسمت بمواجهات حادة مع الحكم، وأنا أتحدث عن حقبة عشتها قلبا وقالبا وكنت طرفا في علاقاتها وصراعاتها وهيئاتها الأدبية والإعلامية والأهلية، لم يكن الخوري “المثقف العضوي”، بل الكاتب والصحفي والإنسان ابن الشعب الملتزم عفويا والرافض بطبيعة جذوره وبيئته الأصلية ومناخ الدار البيضاء الذي يعلم التمرد. هنا بالدار البيضاء وحي المعاريف في مقهى “لابريس” الشهير بالذات كان له معيش أشبه بخلية أعضاؤها القاص الراحل محمد زفزاف، الشاعر الرومانسي الثائر أحمد الجوماري ومثله الشاعر الرياضي أحمد صبري من مؤسسي قصيدة النثر بالمغرب، والقاص الناشئ البشير جمكار الراعي الإنساني للخوري وتلميذه المبكر يضع بين يديه محاولات بكر؛ ومن علٍ يطل على الجميع الشاعر مهيب الموهبة والطلعة أحمد المجاطي، صاحب الديوان الوحيد” الفروسية” عماد الشعر الحديث في المغرب كله.

مواجهة الحياة… أدبيًا

أدبيا عُرف “ابّا ادريس” بكتابة القصة القصيرة وهي نوع أدبي فتيٌّ ظهر في أدب المغاربة ابتداء من الأربعينات في نشأة محتشمة تتعلم القواعد بموازاة مع إبلاغ رسالة التوجيه والإصلاح في فترة الاستعمار الفرنسي. ثم عبرت بعد استقلال البلاد (1956) نحو تعلم أفضل بغية تخلّق فني أنسب والتركيز على قضايا اجتماعية عامة بنفس احتجاجي استمر إلى الستينات خلاله برزت عديد أسماء يمكن القول نقديا أن ثلاثة منها اتخذت من هذا النوع السردي الوليد في أدبنا تعبيرَها الأول وأداتها اللغوية لحديث لنفس ورسم لوحة واقع يتكون.

أولهم مبارك ربيع (1940ـ) رائد الرعيل الثاني بعد المؤسسين (عبد الرحمن الفاسي وأحمد بناني) ومحمد زفزاف (1943ـ2001) قطب رحى القصة والرواية القصيرة في المغرب وخارجه أيضا؛ وثالثهم إدريس الخوري الفارس الذي يترجل عن هذه الصهوة العالية اليوم.

قلت إن إدريس الخوري بدأ الكتابة بنفثات وخواطر وما سماه مذكرات عبارة عن ارتسامات شاب يغالب الحياة أعزل من قدرة مواجهتها.

لقد عبّر عن أحاسيس متضاربة بين التظلم والشكوى والأحزان، فانعكس وضعه وقراءات مبعثرة أغلبها مشرقية ومترجمات كيفما اتفق، خلافا لمبارك وزفزاف ذوَي التكوين الجامعي مكّنهما من اطلاع منظم وكتابة منسقة.

هكذا بدأ الخوري كاتبًا وقاصًا فطريًا ومتعلمًا عصاميًا، شأن محمد شكري (1935ـ 2003) الذي عاش وصنع مجده الأدبي في شمال المغرب في طنجة، وتقاربَا في البداية في الحياة والأسلوب.

التقط صور وعناصر قصصه الأولى من الحياة اليومية للأفراد العاديين في أحياء شعبية، منها دربه الأصلي في الدار البيضاء، وهم عمال صغار وبدو نازحون إلى المدينة، وباعة جائلون، ومعلمون صغار محبطون يتطلعون لعيش أفضل، يتسلل إليهم في بيوتهم وأركانهم الخبيئة، عين تصور، وأذن تسمع، وقلم يكتب كلماتهم الخام، عنايته كما يجدر بأي قاص، رغم بدايته الستينية، أن يقتنص لحظة أو موقع المفارقة، تلك التي تفضح وتعرّي عن طبيعة الإنسان، الجشع أو النفاق أو أزمة فرد ما.

وهذا في إطار متعاطف مع هذه الفئة ومفهوم متواضع لفكرة الواقعية بِنت مرحلة الالتزام، وضمن الإحساس بتأزم شخصي.

وقد أحسن الناقد إبراهيم الخطيب في توضيحه لها بقوله عن قصص الخوري بأن:” (…) القصة القصيرة إيديولوجيا ليست سوى شكل من أشكال التصعيد الاجتماعي لأزمة الفرد في مواجهة فشله السياسي/ الميتافيزيقي، داخل اختياراته الذاتية” ومبعثها حوافز الوحدة، والحرمان الجنسي، وتكالب الجماعة، والفوارق الطبقية، ومنغصات أخرة، منها” اليوم أحد، وهو ليس يومه، بل إن الأيام كلها ليست أيامه”، و” المدينة قذرة لوجود الزيف فيها” ومشاعر قرق ذاتية تنتأ في “حزن في الرأس وفي القلب” تسقط خيبتها على الخارج في مظاهره المزرية.

تنتقل شخصياته بين المقاهي أو تجلس تتفرج على مهازل ومتاعب الناس في هواء فاسد وهي تمضغ الوجود في عبثية غير مفهومة اسمها (الخواء)، هي شخصية علال تتعدد في القصص، ذلك أن الخوري كتب على الأغلب حكيا واحدا مع تنويعات حكائية ووصفية وأسلوبية، موضوعه انفصام بين ذات وواقع، وبحث عن تحقيق منال شخصي، مثل أي فرد مغلوب ينتمي إلى الطبقة الوسطى في مجتمع القهر والبشر المغمورين مثل أبطاله الخاسرين يريد ما يسميه “المشروع الشخصي” تارة بانسجام وأخرى بتجزيئ، لذا كثيرا ما نسمع نبرة السيرة الذاتية عالية في القصص، وافتقادها البعد الموضوعي، فالكاتب نفسه بطله، في ظهر مجموعته “ظلال”(1977) يحدد هويته كالتالي: “المهنة: الكلام فقط، العمالة[ المحافظة]: العالم، مقر السكنى: الذات”. النبرة ذاتها، حوافز العبث والنقمة ونظرة تفكيك الواقع ونقده أيضا في ” البدايات”(1979).

كاتب المقاطع

كتب الخوري قصصه بصيغة المقطع (le fragment) وكلّ مقطع يضيف لمسة إلى الصورة التي تتشكل بالتدريج إما بالتجاور أو بالاستعمال المتكرر لنبرة واحدة. بيد أن مقطعية السرد غير مؤسسة على طريقة بنائية ذات معمار خاص بقدر ما هي فلاشات أو انطباعات متناوبة لرسم مسار سردي يتكلف حول تيمة الذات لكن هلامية أكثر منها تشخيصية لتوليف حبكة تستقيم بمنطق السببية. إن توالي الصور واللقطات مجزأةً ومُعاداً تركيبُها من قِبلنا يمكن أن يؤدي إلى تكوين متن سير ذاتي، بسرد شفوي، فليس مثل لغة الخوري بساطة، ويخلو قاموسه من أي لفظ غير متداول، وكم يقحم عمدا مفردات دارجة، أحيانا تعد” سوقية” ومبتذلة، وأسلوبه ملتقط على السطح من قشرة اليومي يمزج الخارج بالداخل (الذات بالموضوع) في عصارة واحدة ويقدمها للقارئ بعيدا عن أي توشية، إنه يكتب بما ملكت يمينه لا ثقافته، شأن شكري، أقرب إلى الشفوية منه إلى الكتابي، وحياته المروية هي إعجازه الذي نعرف.

رحل إدريس الخوري، ونعاه في ساعات المغرب الأدبي كله بأحزن الكلم وأنبل المشاعر، أكتفي بما قال نجيب العوفي الناقد المعلم واصفا رحيله ب:” سكون عاصفة أدبية”. مع رحيله ربما تنطفئ آخر شمعة من جيل أسهم بقوة وحنكة في تأصيل القصة بالمغرب ونوثيق الواقع الاجتماعي وتقديم موقف حيوي للكاتب جامع بين الشهادة والنقد وخطاب الذات وإنضاج الأدب بعناية؛ كذلك فادريس الخوري، كما ألمعت في البداية، لم يكن الكاتب والقاص اليقظ لأحوال مجتمعه والمعذبين في الأرض مثله، بل وإلى جوار هذا شخصية إنسانية ذات صفات ألمعية وأخرى حادة منفرة أحيانا، وملتقى المعجبين والغاضبين سواء بسواء، حوله يجتمع شتات المثقفين والفنانين والكتاب والعامة أيضا، منه يقبسون كلمات وعبارات يعلمهم فن الضحك عالياً وقصف الزمان بلا هوادة . في الدار البيضاء وفي الرباط، أظن في مدن أخرى بالمملكة هناك من يتحدث عنه أو بلسانه، كأنه مجمع أمثال، وغدا لا أشك سيجتمعون ويتلفتون يُمنةً ويُسرةً وعيونهم إلى باب خلفهم بوضع من ينتظر وصول شخص ضروري لا يطيب المجلس إلا بحضوره، وإذ يطول الانتظار لا ينصرفون، سيتداولون بينهم:” فين أبّا ادريس؟ تَعطّل[ تأخر] أبّا ادريس! ولا بد ما يجي أبّا ادريس! ويكون هو يطل عليهم من السماوات مع المجاطي وزفزاف وشكري وقمري البشير، ويناشدهم: الدّراري، لا تنسوا نخبي، كاس نقي!

المصدر: عن موقع “النهار العربي” اللبناني